Intervento di Claudio Sabattini al convegno “A vent'anni dall'autunno '80. Testimonianze e interpretazioni a confronto sulla vertenza Fiat dei 35 giorni" - organizzato dall'Unione Industriale di Torino e dall'Archivio Storico della Fiat - Torino, 12 ottobre 2000

Vorrei iniziare con una riflessione apparentemente “marginale”. Nella fase conclusiva della lotta dei 35 giorni alla Fiat è riemersa una concezione un po’ datata, un ritorno al passato, come se il movimento operaio dovesse tornare ad avere come figura di riferimento l’operaio di mestiere o l’operaio professionale, l’operaio che avesse comunque una sua struttura di competenze formate e che quindi una sua autonomia di comportamento e di operatività. Quello che poi i torinesi indulgendo su se stessi chiamano operaio gramsciano. Ma la grande maggioranza degli operai Fiat nel periodo di cui stiamo discutendo di gramsciano non avevano niente. E secondo me era una fortuna che non avessero niente, se non altro per il fatto che stavamo parlando di una fase alta ancora della fase fordista, della fase della grande produzione di massa e quindi della grande presenza di lavoratori, grande parte dei quali erano lavoratori comuni, poi chiamati “operai massa”. Insomma erano lavoratori comuni che però in quanto tali avevano fatto delle esperienze importanti ben prima dei 35 giorni, perché secondo me non ci sono differenze sostanziali tra i loro comportamenti degli anni precedenti e quelli dell’autunno 1980.

D’altro canto è ovvio che la marcia dei quarantamila (volendola chiamare così solo per convenzione), abbia certamente prodotto una frattura - non solo a Mirafiori ma in tutti gli stabilimenti produttivi dell’auto – molto importante per il movimento sindacale, comunque la si vedesse. Le persone che vi parteciparono pensavano davvero in questo modo di difendere il lavoro, di difendere la fabbrica e non c’è dubbio che quell’evento condusse rapidamente ad una conclusione la trattativa. Ma non per le ragioni di quella marcia in tutta la sua ovvia legittimità, ma in quanto evento finale a sostegno della riconquista del potere totale dell’impresa sulla forza lavoro dentro una strategia aziendale che considerava ormai incompatibile la contrattazione in fabbrica. Adesso la si può mettere come la si vuole, ma questo è sicuro che era così. Ricordo che il primo accordo sindacale – si fa per dire – su questioni salariali è stato fatto nel 1988. Non per iniziativa del sindacato o per una proposta di una piattaforma ma su iniziativa della Fiat. Prima di quella data c’erano stati solo accordi peggiorativi del 1980, in un continuo rinvio delle date dei rientri dei cassintegrati e alla fine una parte consistente non è rientrata, anche se avevano trovato un altro lavoro.

La cosa che io voglio dire è che l’importanza storica della vertenza dell’autunno 1980 alla Fiat riguarda un criterio fondamentale di quel confronto: se fosse possibile ancora un compromesso sociale all’interno della fabbrica, e quindi del più grande stabilimento italiano e uno dei più grandi d’Europa; se fosse possibile un compromesso sociale fondato sulla contrattazione delle condizioni di lavoro e quindi inevitabilmente di tutti i processi che governano l’impresa oppure se tutto ciò era incompatibile con una fase di ripresa. Si aprono infatti negli anni Ottanta tutte la grandi ristrutturazioni, c’era già stata in Italia la ristrutturazione della chimica nel 1979, gli Stati Uniti procedevano in una fase drammatica di ristrutturazione, così gli altri paesi. Si aprì la fase della ristrutturazione, che voleva dire aumento della produttività sulla base del taglio dell’occupazione. Del resto vorrei che nessuno di voi dimenticasse una intervista fatta da Umberto Agnelli che nella primavera del 1980 descriveva questo processo. Non era un’invenzione, ma una anticipazione di questo processo. C’erano state visioni diverse da un punto di vista sindacale, non c’è dubbio. Io ho sempre pensato che fosse evidente come la Fiat volesse riconquistare il potere dentro la fabbrica, il potere di gestione e di decisione. Per me questo era del tutto evidente. E questo voleva dire la liquidazione della contrattazione delle condizioni di lavoro e della contrattazione più complessiva in fabbrica. Che questo si inserisse in un processo globale - dalla Thatcher a Reagan – in cui l’impresa manifatturiera per aumentare la produttività giocava le sue carte tagliando la forza lavoro. Questa mi pare che sia una cosa a tal punto ovvia che non vedo quale discussione sia possibile su questo argomento. E questo ha comportato che i Consigli di Fabbrica - che erano incardinati, costruiti, definiti sulla base della rappresentanza dei lavoratori per difendere le loro condizioni di lavoro - saltando le condizioni della contrattazione sono saltati anche loro. È sparito ed è stato liquidato un modello. Poi uno può discutere sulle responsabilità. Ognuno se l’è prese, gli stracci non sono volati e quindi va benissimo. Ci sono molte responsabilità, però la responsabilità fondamentale – l’errore - è stato che quel sindacato - costruito negli anni Settanta - con una certa tranquillità ha scambiato una crisi aziendale in realtà per una operazione ben più complessa e ben più strategicamente definita, cioè la riconquista del potere totale in fabbrica, dentro un quadro di grandi ristrutturazioni e senza una linea che potesse in qualche modo confrontarsi con un processo di questo genere. Per cuicui la battaglia finale avvenne proprio su quelli che dovevano uscire, che non erano semplicemente quelli che organizzavano le lotte dentro alla Fiat, ma erano anche quelli malati, debilitati, cioè tutta una forza lavoro che non si considerava più competitiva rispetto al processo che si stava aprendo. E mentre la Fiat definì lentamente una strategia di ripresa che si congiungeva con l’esperienza americana - con al centro il problema di come riconquistare produttività tagliando la forza lavoro - la risposta di parte del movimento sindacale fu che si trattava semplicemente di una crisi della Fiat. Non era una crisi della Fiat invece, era l’apertura di una fase industriale nuova, che avrebbe poi portato al superamento del taylorismo. Questo è il nocciolo della questione ed è su questo nocciolo che si può essere d’accordo sui fatti ma difficilmente credo si potrà concordare sugli effetti che questa conclusione ebbe.

Insisto nel ritenere che non possa esistere nessun tipo di attività industriale se non c’è cooperazione – e lo dico in termini classici – tra capitale e lavoro, tra imprenditori e lavoratori. Senza cooperazione non funziona nessuna impresa al mondo. Non è in discussione questo, che è ovvio e strutturale di qualsiasi organizzazione. Ciò che è in discussione è quanto costa questo rapporto e cioè cosa vuol dire la cooperazione in termini di relazioni. Non è vero che il sindacato negli anni Settanta decideva moltissimo dall’esterno delle fabbriche; molto veniva deciso dall’interno, dalle strutture elettive interne. Questa cooperazione si tramutava ovviamente in una contrattazione sulle condizioni in cui avveniva la cooperazione, sia in termini organizzativi che di condizioni di lavoro. Questo è quello che io chiamo un compromesso sociale. Ce ne sono stati tanti e di tanti tipi. In Germania ce n’è uno standardizzato dopo la Seconda guerra mondiale, prima costruito nei siderurgici e poi via via si è esteso per tutto il paese. L’elemento chiave di questa cooperazione assolutamente necessaria è che ci sono due soggetti che tra di loro contrattano per definire le reciproche condizioni: questo secondo me è un fatto decisivo, senza il quale - gli Stati Uniti ne sono una riprova- il lavoro diventa per forza fattore marginale. Nel senso cioè che le uniche compatibilità che prevalgono a quel punto sono quelle dell’impresa. Questo è il punto essenziale. Il sindacato esiste in quanto insieme ai lavoratori, è agente contrattuale, e se non è più agente contrattuale il sindacato diventa un’altra cosa, non esiste più. Noi abbiamo avuto tanti sindacati ovviamente, non è vero che la Cgil è sempre stata la stessa cosa, così come la Cisl e la Uil, anzi attraverso il tempo ci sono state tante Cgil, tante Cisl e tante Uil, a seconda delle fasi storiche che si sono attraversate. Però questo elemento chiave è sempre rimasto: ci deve essere un rapporto autonomo tra le parti, che discutono le condizioni che via via avvengono nell’impresa e che quindi via via portano alla stessa processualità del processo produttivo, del processo informatico. Tutto questo secondo me dà consistenza ad una base fondamentale che riguarda proprio il rapporto tra sindacato e lavoratori. Ora io non rimpiango gli anni Settanta in quanto tali, perché so perfettamente che sono irripetibili da qualsiasi punto di vista. Ciò che mi interessa capire è che lì fu definito un rapporto e una relazione, che può essere visto come viene visto da parte dell’impresa, cioè come un fatto eccessivamente conflittuale o addirittura che impediva una possibilità di sviluppo, e da lì si fa presto ad arrivare alla conclusione che il sindacato diventa un ostacolo e quindi quello che ha fatto la Thatcher. Oppure che si trovano delle forme tali da permettere che queste due soggettività esistano. Se l’attuale cultura d’impresa si avvia sempre più verso una prospettiva per cui può esistere un’unica soggettività, un unico punto di vista, quello dell’impresa stessa, allora il sindacato non ha alcuna ragione di esistere. Questo è il nodo della questione.

Questo è il mio punto di vista, che si misura situazione per situazione, dato che il rapporto di cooperazione è inevitabile, perché se non ci fosse questo non sarebbe possibile far funzionare nessun organismo produttivo di nessun tipo, nessun organismo economico, nessuna istituzione nel suo complesso. Questo è il punto chiave della questione, che oggi è messo drammaticamente in discussione. Gli aspetti di unilateralità nelle decisioni d’impresa, la sua dispositività – come si usa dire - è ormai arrivata a livelli massimi anche rispetto a quelli considerati classici, cioè quelli del salario. Quando noi guardiamo alle questioni salariali scopriamo che la parte decisiva non ha una struttura salariale di tipo contrattuale ma largamente definita dalle imprese, quindi anche da questo punto di vista la contrattazione rischia di riguardare solo una parte della forza lavoro e certamente non tutta. Dico questo perché a me pare che ci sarebbe da pensarci se davvero sia possibile che un’impresa non definisca in qualche modo un compromesso sociale, perché l’Italia non è un paese socialmente particolarmente duro, non lo è mai stato, ha avuto momenti e situazioni della sua storia difficili in cui sono avvenute molte cose. Il 1969, ad esempio, a prescindere da qualsiasi interpretazione gli si possa dare, avviene perché la compressione delle imprese sui lavoratori era arrivata a un punto tale da essere considerata insopportabile. La soggettività ha un significato nelle persone che lavorano. Quando queste persone sono tendenzialmente in condizioni in cui non possono esprimere le forme più normali di libertà e di autonomia si arriva spesso a rivolte, poi molto difficili da gestire e da rincanalare dentro processi sociali. Io non sono tra quelli che pensano che le rivolte risolvono tutto, anzi penso esattamente il contrario, penso però che la questione centrale, cioè di avere una relazione soggettivamente alla pari tra imprese e lavoratori, sia la condizione indispensabile perché la cooperazione dia il massimo delle sue possibilità anche in termini di sviluppo, produttività e efficienza dell’impresa stessa.

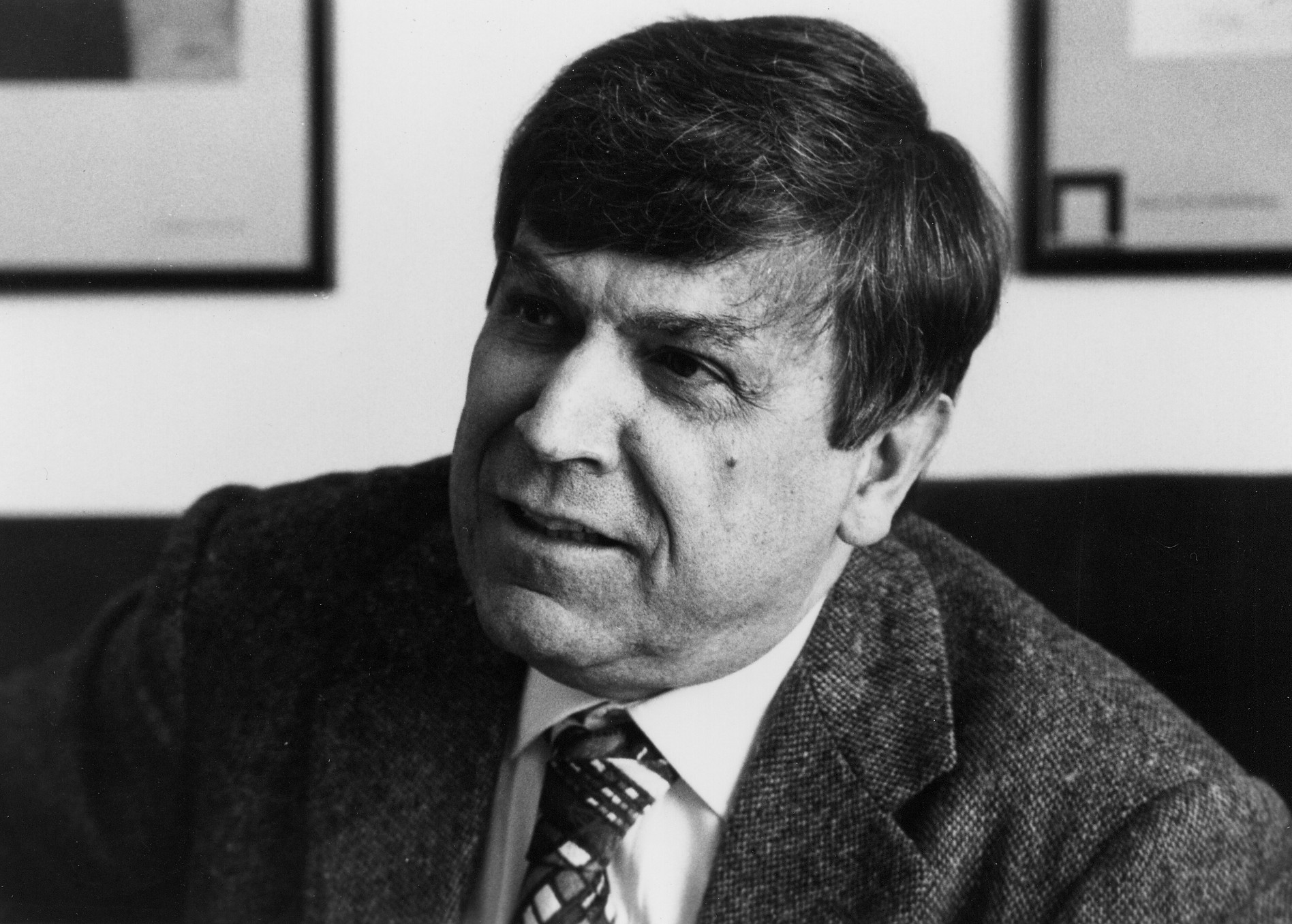

Claudio Sabattini, segretario generale della Fiom

Articolo in uscita sul numero 209 di Inchiesta, luglio-settembre 2020